Il Carnevale di Venezia

IL DONO DI FALIER

Secondo la cronaca sarebbe

stato proprio il 32esimo doge della Serenissima a istituire la festa, nel 1094, ma è dal 1296 che maschere e scherzi diventano ufficiali per volere del Senato.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti…

di Elena Del Savio

da Rivista MERIDIANI Venezia

il”bel mondo ” in maschera allo storico Caffè Florian, dal 1720 sotto i portici delle Procuratie Nuove in piazza San Maro,

La tomba di Vitale Falier Dedoni si trova nell’atrio della basilica di San Marco: quella del 32esimo doge della Repubblica di Venezia, morto dopo oltre undici anni di governo nel 1095 (c’è chi dice nel 1096), è la più antica sepoltura dogale nella basilica.

D’altra parte Vitale apparteneva a una delle più potenti famiglie della città e proprio sotto la sua amministrazione ebbero fine i lavori di costruzione dell’attuale San Marco, iniziati una trentina di armi prima.

La sontuosa chiesa che conosciamo fu solennemente consacrata l’8 ottobre 1094 alla presenza dell’imperatore Enrico IV e accolse subito le reliquie del santo nella cripta appena terminata. La cronaca minore attribuisce però a Falier anche l’istituzione, nello stesso anno, del carnevale (sinonimo di divertimenti pubblici) prima dell’inizio della Quaresima.

In fondo, non si trattava certo di una novità: feste di quel tipo le facevano già i romani. I loro Saturnali erano contrassegnati da sacrifici, banchetti feste di piazza e sovvertimenti dell’ordine sodale con scambio di ruoli: gli schiavi potevano sentirsi liberi ed eleggevano un princeps che indossava una maschera con le sembianze del dio.

La firma ufficiale sul certificato di nascita del carnevale fu però apposta solo nel 1296, quando il Senato emanò un editto che dichiarava festivo l’ultimo giorno precedente la Quaresima (anche se le celebrazioni partivano addirittura alla fine di dicembre, quando si svolgevano gli antichi Saturnali).

All’epoca era doge Pietro Gradenigo, che nel 1297 sarebbe riuscito a far passare la Serrata del Maggior Consiglio, cioè un provvedimento che – imponendo di selezionare fra i patrizi, su base ereditaria, i membri di quell’importante organo della Repubblica cui spettava l’elezione del doge – decretava il carattere esclusivamente aristocratico del governo della Serenissima.

Questa consacrazione diede lo slancio necessario per trasformare, già allora, a carnevale in un business. Sebbene sia attestata l’esistenza di una scuola di mascarerì (o maschererì) già nel 1271, l’attività di produzione delle maschere si va intensificando, tanto che nel 1436 verrà riconosciuta come “arte “, corporazione di maestri artigiani dotati di una marìegola o statuto.

D’altra parte anche il carnevale veneziano aveva come caratteristica fondamentale il travisamento, l’abbandono della propria identità e delle abitudini quotidiane – oltre che di parecchie convenzioni e inibizioni – per assumerne altre fittizie, in una grande recita a soggetto sul palcoscenico della città.

Con la protezione garantita dalla “larva ” si poteva infatti abbandonare ogni freno: questa maschera bianca a becco, coprendo interamente il volto e alterando la voce di chi la indossava (senza però impedirgli di bere e mangiare), era uno scudo sicuro al riconoscimento.

Era usata soprattutto dagli uomini, mentre le donne potevano optare per la “moretta”, piccola maschera ovale di velluto nero e dalle forme femminili importata dalla Francia, dove veniva indossata dalle dame per far visita alle monache.

Per farla aderire al volto bisognava serrare fra i denti un bottone, che condannava quindi al silenzio chi la portava. Di foggia inquietante, la “larva” (che in latino vuol dire proprio “maschera”, ma anche spettro) componeva – insieme con tricorno e tabarro – la “baùta”, un costume usato anche fuori dal carnevale, in occasione di feste, a teatro, in avventure extraconiugali e ogni qual volta si preferiva l’anonimato.

Così abbigliati i veneziani che s’incontravano per strada si salutavano con un “Buongiorno, siora maschera”.

Non di rado con la protezione della “baùta” (una delle ipotesi sull’etimologia della parola è che venga dal tedesco behùten, che significa esattamente “proteggere”) si compivano azioni truffaldine, criminali o “immorali”.

Tanto che le autorità cercarono di porre un freno con progressivi divieti all’uso della maschera in luogo pubblico: nel 1339 fu bandita dalle strade durante la notte, nel 1458 dai luoghi sacri, nel 1703 dalle case da gioco.

Di contro, dal 1776 la maschera fu imposta nei teatri, ma solo alle donne sposate, la cui virtù era evidentemente tenuta in maggior conto di quella dei loro mariti.

Balli, banchetti, spettacoli di saltimbanchi per calli e campi garantivano il divertimento all’insegna del “liberi tutti “. Una breve poesia di Carlo Goldoni è la sintesi dello spirito carnascialesco: “Qui la moglie e là il marito / Ognun va dove gli par / Ognun corre a qualche invito, / chi a giocar chi a ballar”.

In effetti, il Settecento di Goldoni e Casanova fu l’ “età dell’oro ” del carnevale veneziano.

Dopo un’anteprima in ottobre (in occasione dell’apertura dei teatri), si riprendeva dopo Natale, quando le autorità concedevano l’autorizzazione a indossare la maschera, per arrivare fino al Martedì grasso.

Una festa continua che incominciò ad attrarre appassionati da ogni parte d’Europa: Johann Wolfgang Goethe, durante il suo soggiorno in Italia fra il 1786 e il 1788, la frequentò più volte e come lui fecero tanti giovani della bella società continentale, che spesso iniziavano il proprio Grand Tour proprio dalla città lagunare.

Erano moltissimi i luoghi che garantivano divertimenti: dai grandi palazzi nobiliari con i loro ospitali giardini ai teatri, dai caffè al primo casinò d’Europa, il “ridotto pubblico ” istituito nel 1638 a palazzo Dandolo di San Moisè e attivo fino al 1774 (in calle Valaresso 1332, oggi Hotel Monaco & Grand Canal), restituitoci – con i suoi nobili e libertini clienti mascherati – dai dipinti di Pietro Longhi e Francesco Guardi.

E poi le piazze, le rive, i campi e i campielli, dove musici, danzatori e attori girovaghi davano spettacolo. Insieme con animali esotici, come gli elefanti e i rinoceronti raffigurati nei quadri di Longhi. Le cronache raccontano anche di giochi crudeli come la “cazza al toro” del Giovedì grasso, nei campi San Geremia e San Polo: stanchi bovini trattenuti per le coma venivano aizzati (e sbranati) dai cani, quindi macellati e, talvolta, decapitati con un solo colpo.

Sebbene fosse stata bandita, la tradizione del Giovedì grasso di tagliare la testa al toro era sopravvissuta, anche come prova di maestria dei macellai. La pratica risaliva all’epoca di Vitale II Michiel. Nel 1163 il 38esimo doge aveva imposto allo sconfitto vescovo di Aquileia di versargli, in cambio della libertà, un tributo da inviare a Venezia il giovedì dell’ultima settimana di carnevale: un toro (in realtà un bue), dodici maiali e altrettanti pani.

Con questi “doni ” erano allestiti i festeggiamenti in piazza San Marco, che prevedevano un processo con condanna a morte e la decapitazione del bue, simbolo del prelato stesso, le cui carni erano poi distribuite al popolo. Da qui deriverebbe il detto “tagliare la testa al toro “, cioè porre fine a una questione con un provvedimento drastico.

Fra le attrazioni che nel Settecento animavano il Giovedì grasso in piazza San Marco si ricorda lo spettacolo pirotecnico della Macchina dei fuochi, immortalata in un dipinto di Francesco Guardi.

E poi le Forze d’Ercole, dove due gruppi di sestieri (i Castellani di San Marco, Dorsoduro e Castello contro i Nicolotti di Cannaregio, San Polo e Santa Croce) si sfidavano in due piramidi umane (un po’ come i castell catalani), e il Ballo della Moresca, una danza con le spade che rievocava lo scontro fra mori e cristiani.

Anche il teatro La Fenice, inaugurato nel 1792, prese a ospitare feste danzanti come il Gran ballo della Cavalchina (ripresa nel 2007), che seguiva la sfrenata corsa di cavalli che si svolgeva in piazza San Marco.

Poi vennero i giorni bui. La Serenissima cadde nelle mani di Napoleone (1797) e quindi degli austriaci, avvicendatisi ai francesi nel governo della città, che videro subito con sospetto il carnevale e le licenze che esso consentiva grazie all’anonimato.

E pensarono bene di abolirlo tout court, consentendo solo le feste nelle case private e la Cavalchina alla Fenice. Solo Murano, Burano e Torcello, in nome di una sorta di extraterritorialità, poterono continuare quasi indisturbate con le proprie tradizioni.

L’ultimo fremito si ebbe nel 1913, quando Luisa Casati affittò piazza San Marco per una festa in maschera di grande teatralità, il ballo Longhi, uno degli sfarzosi intrattenimenti che alimentavano la fama dell’eccentrica e tenebrosa marchesa, amica di artisti e letterati come Giovanni Boldini e Gabriele D’Annunzio.

Sarebbe stata la forte passione dei veneziani per il teatro a riportare in vita le tradizioni del carnevale. Nel 1979, per la prima volta a quasi due secoli dal suo funerale, comuni cittadini, talora riuniti in associazioni civiche, ripresero spontaneamente a uscire in maschera per le ripe, a ballare e a far festa.

Come spesso accade, l’iniziativa era partita dai giovani, quasi per una trovata goliardica che però intercettava segnali già presenti in città. Sui quotidiani locali i cronisti registrarono stupiti “l’inaspettata rinascita del Vecchio Carnevale” e subito le istituzioni intervennero per dar forma a quei moti spontanei.

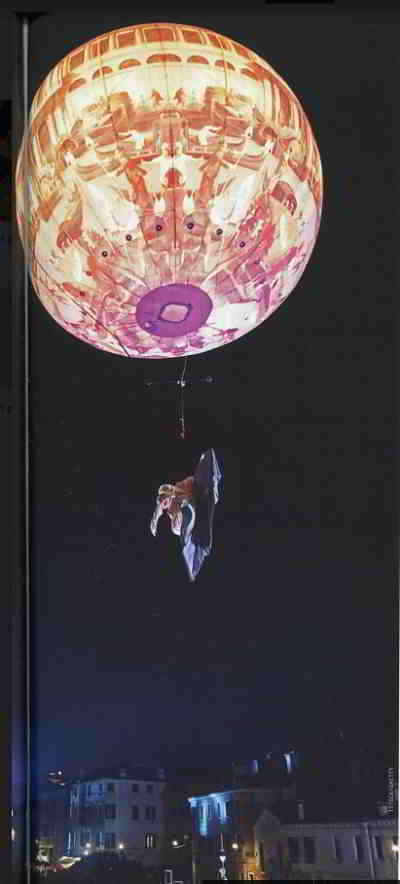

L’anno successivo la festa si ripetè, esprimendo tutto il proprio potenziale creativo nel mescolare i concetti di rappresentazione e inpersonificazione. Piazze, chiese e ponti divennero sfondo per spettacoli, anche itineranti mentre i teatri aperti 24 ore su 24 fecero il tutto esaurito.

Fra i veneziani si rafforzava il senso di appartenenza, di legame alla propria storia e alle tradizioni. Sono nate in quegli anni le associazioni che si rifacevano alle storiche “compagnie della calza”, circoli di giovani nobili che nel Quattrocento e nel Cinquecento erano dediti all’organizzazione di spettacoli e “giullerie” carnevalesche, distinguendosi appunto l’uno dall’altro per i diversi colori delle calze.

Fra le attività promosse dalle rinnovate confraternite: corsi di ballo storico e di cucito, per realizzare abiti d’epoca filologicamente perfetti, e organizzazione di cene, danze e cortei in costume, in un tentativo di contrapporre l’identità del carnevale storico agli aspetti più sguaiati e commerciali di quello odierno.

Oggi queste sacche di resistenza agli eserciti di maschere made in China e di mantelli di raso sintetico sono sempre più percepibili. E non è raro, specie nelle zone della città relativamente risparmiate dalla pressione turistica, imbattersi in figure che sembrano uscite dai quadri di Longhi.

Spesso sono uomini e donne d’età, i volti coperti da un velo di cipria, trine, perle, velette, parrucche, calzamaglie di lana che spuntano da bragoni sbuffanti al ginocchio, lunghi e sottili bastoni neri da passeggio.

Certo, negli ultimi anni l’arte del costume ha raggiunto vette di grande maestria, come dimostrano i concorsi con sfilate in passerella che si tengono ogni giorno durante il carnevale. Certe mise sono frutto di molte giornate di lavoro, oltre che di estrema creatività: una tendenza in linea con il background dell’attuale direttore artistico del carnevale, il milanese Marco Maccapani, ideatore e produttore di grandi eventi internazionali legato al mondo dell’alta moda.

Alcuni travestimenti sono veri e propri tableau vivant, composizioni mobili costituite da più personaggi.

Ma in teoria bastano un tricorno, qualche Strass attorno agli occhi e due piume colorate fra i capelli per entrare nell’atmosfera. Altrimenti ci sono costumi a noleggio: nei negozi attrezzati se ne trovano di ogni tipo, a un prezzo che si aggira sui 200 euro al giorno.

Oppure si possono indossare direttamente nelle sale da ballo, dove sono compresi nel prezzo del biglietto, in genere salato (fino a 1.200 euro, con cena). E c’è di che scegliere, visto che i balli in maschera sono sempre molti e vari: ben venti nell’edizione di quest’anno. (2017)